Nel linguaggio religioso, giuridico e culturale, poche parole evocano una reazione tanto immediata quanto “sacrilegio”. È un termine che rimanda a un atto considerato gravemente offensivo nei confronti del sacro, e che da secoli viene utilizzato per segnalare una rottura profonda dell’ordine spirituale, morale o simbolico. Ma che cosa significa sacrilegio oggi, e come si è evoluto questo concetto attraverso le epoche e le diverse culture? Capirlo vuol dire anche riflettere sul significato che diamo al sacro e su ciò che, collettivamente o individualmente, riteniamo inviolabile.

Che cosa significa sacrilegio?

Un atto di profanazione, trasgressione o offesa diretta a ciò che è considerato sacro, e che rompe simbolicamente un equilibrio spirituale o culturale.

Il significato etimologico e religioso del termine sacrilegio

Il termine sacrilegio deriva dal latino “sacrilegium”, composto da sacer (sacro) e legere (prendere): letteralmente, significa “rubare ciò che è sacro”. Fin dall’antichità, questa parola ha indicato atti che violano luoghi, oggetti, persone o concetti ritenuti consacrati, ovvero separati dal mondo profano. Nel cristianesimo, ad esempio, il sacrilegio può riguardare la profanazione dell’eucaristia, dei luoghi di culto o delle immagini sacre, ma anche gesti compiuti con disprezzo nei confronti di riti, simboli o sacramenti.

Che cosa significa sacrilegio nella cultura laica

Al di fuori della sfera religiosa, il significato di sacrilegio si è ampliato nel tempo, fino a includere qualsiasi atto percepito come una violazione simbolica di valori collettivi profondi. Si può parlare di sacrilegio artistico quando un’opera sfida convenzioni culturali consolidate, oppure di sacrilegio morale quando un gesto infrange codici etici condivisi, come profanare un cimitero, vandalizzare un monumento o irridere pubblicamente una tragedia. In questi casi, il termine conserva una forte carica emotiva, perché continua a riferirsi a una trasgressione che non è solo materiale, ma anche e soprattutto simbolica.

Il sacrilegio come provocazione e linguaggio

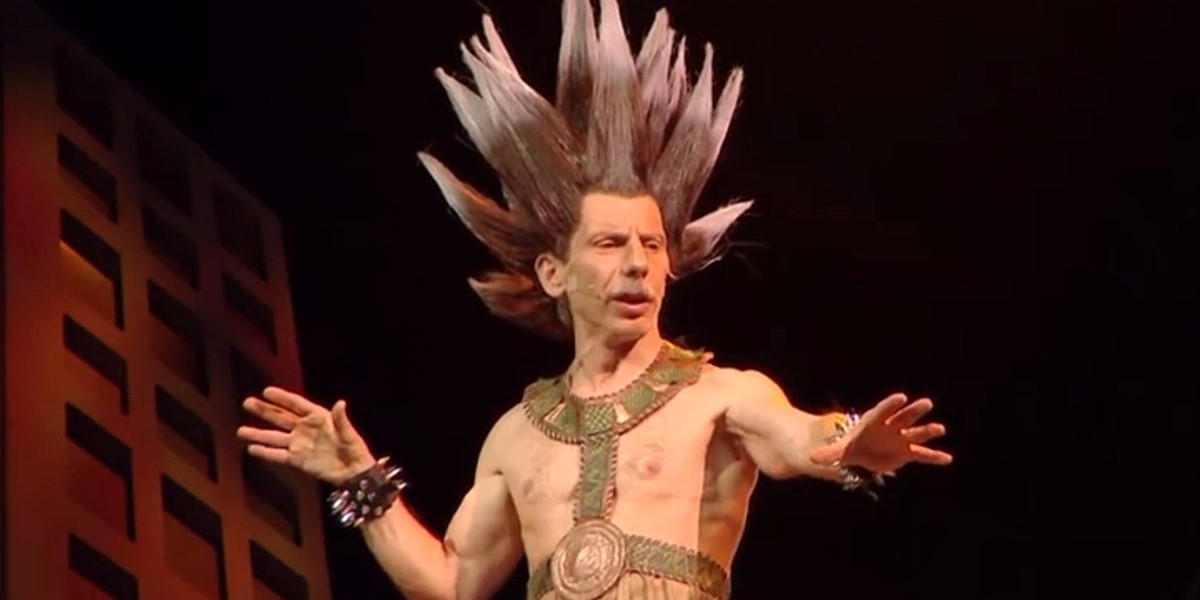

Nel mondo dell’arte, del teatro e della critica sociale, il sacrilegio è stato spesso utilizzato come strumento provocatorio, volto a rompere le regole, mettere in discussione il potere o smascherare ipocrisie religiose e sociali. Artisti come Caravaggio, Pasolini o alcuni performer contemporanei hanno fatto del gesto sacrilego una forma di denuncia o di risveglio delle coscienze, spesso pagando un prezzo alto in termini di censura o condanna pubblica. Anche in ambito letterario, l’accusa di sacrilegio è ricorrente quando un autore sfida apertamente le verità ufficiali, facendo emergere quanto fragile sia, a volte, il confine tra il sacro e il simbolico.

Perché il termine conserva ancora forza oggi

Comprendere che cosa significa sacrilegio significa anche confrontarsi con il concetto di limite, identità e rispetto. In una società sempre più secolarizzata, il concetto di sacro non scompare, ma si trasforma, spostandosi su nuovi oggetti di venerazione: la memoria collettiva, la dignità umana, la verità storica. Così, anche oggi, un gesto può essere definito “sacrilego” non per motivi religiosi, ma perché spezza un patto invisibile tra la comunità e ciò che essa ritiene intoccabile, generando scandalo, indignazione o dibattito.